JAGO - Scultura senza confini

JAGO, all’anagrafe Jacopo Cardillo, è uno scultore di eccezionale talento e, nonostante la giovane età, uno degli artisti italiani contemporanei più affermati a livello internazionale. È nato a Frosinone nel 1987, dove ha frequentato il liceo artistico e poi l’Accademia di Belle Arti, lasciata nel 2010. Ha vissuto e lavorato in Italia, Cina, Grecia e Stati Uniti. È stato professore ospite presso la New York Academy of Art, dove nel 2018 ha tenuto una masterclass e una lecture. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali come la Medaglia Pontificia nel 2010, il premio Gala de l’Art di Monte Carlo nel 2013, il premio Pio Catel nel 2015, il premio del pubblico Arte Fiera nel 2017. Ha inoltre ricevuto l’investitura come Mastro della Pietra al MarmoMac del 2017. All’età di 24 anni, presentato dalla storica dell’arte Maria Teresa Benedetti, è stato selezionato dal prof. Vittorio Sgarbi per partecipare alla 54a edizione della Biennale di Venezia, esponendo il busto in marmo di Papa Benedetto XVI (2009) che gli è valso la suddetta Medaglia Pontificia. Questa scultura giovanile è stata poi rielaborata nel 2016, prendendo il nome di Habemus Hominem e divenendo una delle sue opere più significative. Essa raffigura la spoliazione del Papa emerito dai suoi paramenti ed è stata esposta a Roma, nel 2018, presso il Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese, con un numero record di visitatori (più di 3500 durante la sola inaugurazione). Nel 2019, in occasione della missione Beyond della European Space Agency, è stato il primo artista ad aver inviato una scultura in marmo sulla Stazione Spaziale Internazionale. L’opera, intitolata The First Baby e raffigurante il feto di un bambino, è tornata sulla terra a febbraio 2020 sotto la custodia del capo missione, Luca Parmitano. Da maggio 2020 Jago risiede a Napoli, dove lavora nel suo studio presso la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi e dove, agli inizi di novembre dello stesso anno, ha realizzato l’installazione Look Down in Piazza del Plebiscito. Noi lo abbiamo incontrato durante l’esposizione della sua Pietà presso la Chiesa degli Artisti (Santa Maria in Montesanto) a Piazza del Popolo, a Roma.

Look Down, Piazza del Plebiscito a Napoli

Jago, nella tua biografia si menziona che ti occupi di scultura, grafica e produzione video. Noi ti conosciamo soprattutto come scultore. Puoi dirci un po’ di più riguardo alle tue produzioni grafiche e video?

Da quindici anni a questa parte, da quando ho iniziato a lavorare per me stesso e ad essere indipendente, ho voluto completare le mie opere corredandole di un supporto grafico, musicale e video per tradurre il valore scultoreo in una forma fruibile da più persone. Più che di grafica o produzione video, quindi, parlerei semplicemente di “comunicazione”.

Sei originario della Ciociaria ma il tuo studio è a Napoli. Da cosa è scaturita questa scelta?

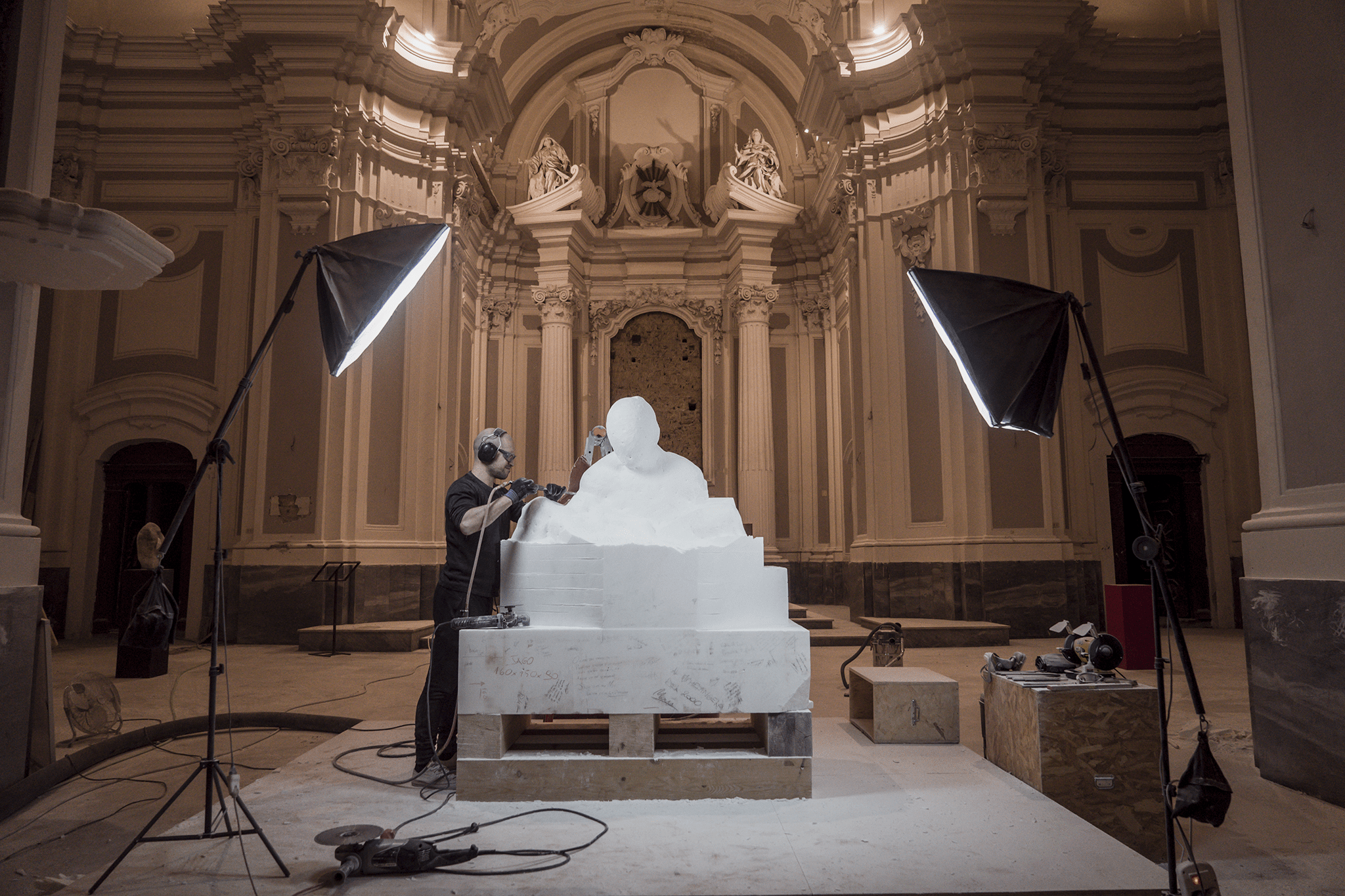

È stato un lungo percorso. Sono nato a Frosinone e cresciuto ad Anagni, dove continuo ad avere un piccolo studio nella piazza della cattedrale, di fronte a Palazzo Bonifacio. Lì ho realizzato la maggior parte delle mie opere, fino a quando ho avvertito l’esigenza di crescere e andare a scoprire il mondo. Napoli è arrivata solo di recente, dopo ripetuti viaggi in Cina e dopo aver vissuto in Grecia e a Verona, dove ho realizzato diverse opere. Ho trascorso anche due anni a New York, vivendo a Manhattan e lavorando a Long Island. Proprio a New York, ultima tappa prima dell’approdo a Napoli, ha visto la luce Il Figlio Velato, inaugurato alla fine del 2019 presso la Sanità. Durante la mia presenza a Napoli, ho avvertito la capacità di poter costruire qualcosa: Napoli è un terreno fertile e un artista può dare forma alle proprie idee solo laddove c’è terreno fertile e lo spazio necessario affinché queste possano crescere. Nella capitale partenopea ho trascorso sedici mesi, periodo in cui ho realizzato la Pietà, ora esposta qui a Piazza del Popolo, ma adesso sono in procinto di trasferirmi a Roma. In effetti, la mia presenza a Napoli non aveva l’obiettivo di avere uno studio in una bellissima chiesa ma di riqualificarla attraverso la mia presenza, che è ben diverso: prendere un luogo abbandonato e creare le circostanze che ne permettano la riqualificazione e la restituzione al pubblico, in forma magari diversa, museale, è un’operazione a cui ho voluto dedicarmi e che ha avuto successo. Pertanto, una volta portata a termine la mia missione in quel contesto, non aveva più senso fermarmi lì. L’obiettivo, ora, è spostarmi in un altro luogo per poter realizzare una nuova opera. Da dicembre, quindi, sarò a Roma.

Hai accennato ai tuoi soggiorni in Grecia, in Cina, negli Stati Uniti. Cosa ti hanno lasciato quelle esperienze, vissute in contesti sicuramente molto diversi da quello italiano?

Sono state tutte esperienze molto formative. Per tanto tempo ho pensato che il viaggio non fosse importante dal punto di vista della formazione, poi ho capito quanta ricchezza c’è nel conoscere altre culture, nel mettersi in ascolto, perché conoscersi vuol dire anche sapersi ascoltare. Non si può comunicare se non si sa ascoltare. Posso dire di essere uscito rinnovato, cresciuto, da ognuna di queste esperienze, perché nascevano tutte dal desiderio di mettermi in gioco. In tal senso, ho scoperto di essere un contenitore da riempire: di essere davvero molto vuoto. Oggi so quanto spazio vuoto continuo ad avere dentro di me. Più cose aggiungo, più quello spazio rimane vuoto. Voglio utilizzare il tempo della mia vita per migliorarmi e so che questo tipo di esperienze possono essere la scuola migliore.

L’opera scultorea che ti ha lanciato – all’età di 24 anni – è il busto in marmo di Papa Benedetto XVI. Come è nata l’idea di raffigurare proprio lui? Cosa ti ha ispirato della sua figura?

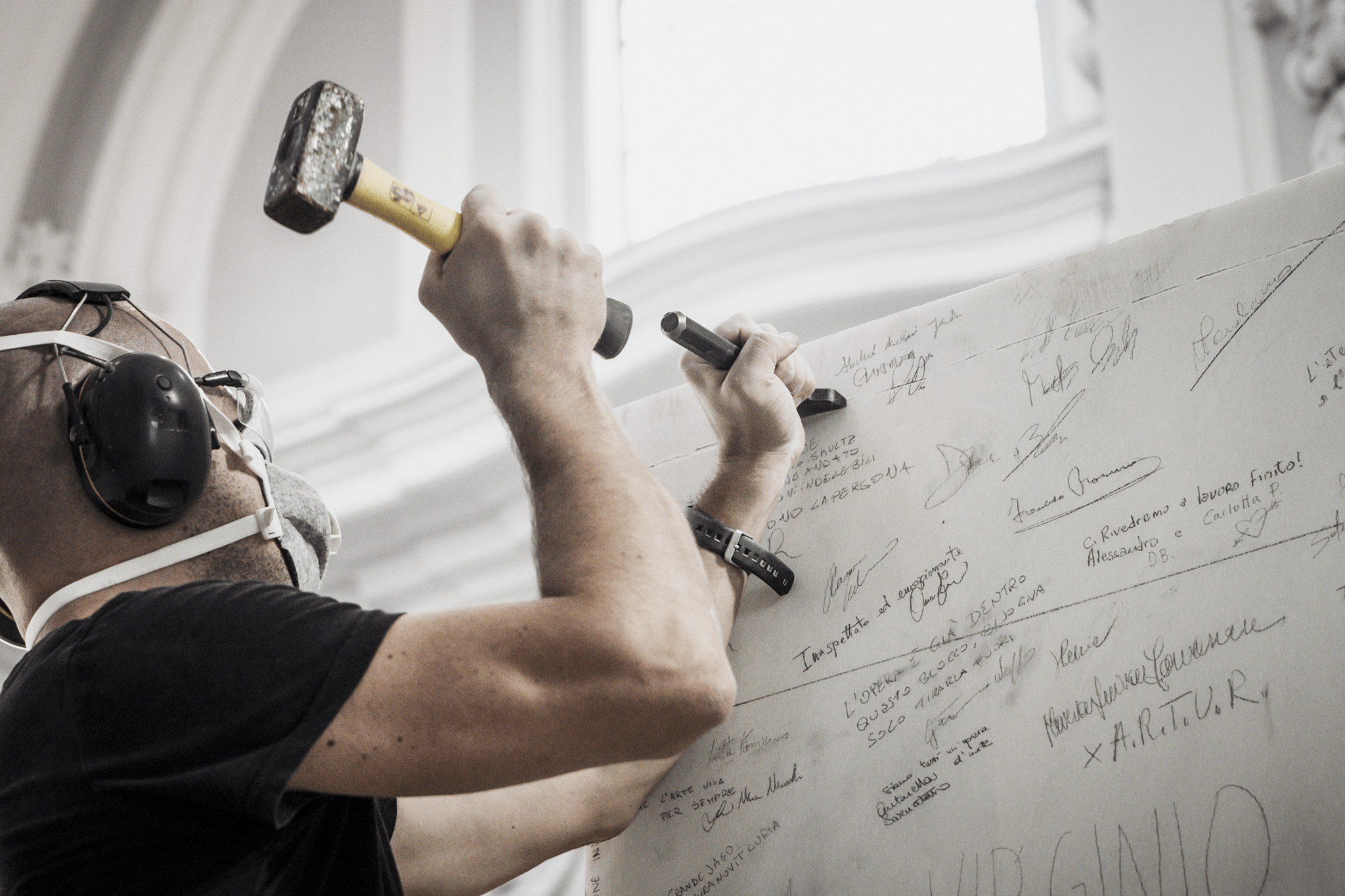

Quella del papa è una figura controversa. Anche il suo ruolo è molto interessante. Umanamente parlando, non credo sia facile vestire quei panni. Tutti sappiamo che cosa è accaduto, nel caso specifico, a Benedetto XVI. In quella figura, quindi, c’è una forte componente umana. L’opera mi fu commissionata, ma non fu accettata perché la interpretai bucandole gli occhi. Io avrei detto “aprendoli”, però quella era una mia interpretazione estetica, una celebrazione di un artista che amo profondamente. Un grande maestro della tradizione che si chiama Adolfo Wildt, insegnante – tra l’altro – anche di Lucio Fontana a Brera. L’opera, dicevo, non fu accettata. Mi proposero di riempirgli gli occhi e io mi rifiutai: ero davvero testardo. Per fortuna, però, andò bene così perché poi la esposi alla Reggia di Caserta e a Palazzo Venezia, in quella che allora veniva chiamata “La biennale di Sgarbi. Lo stato dell’arte”. Dopodiché, venne premiata dal papa con la medaglia pontificia e ottenne tutta una serie di riconoscimenti di cui, a dire il vero, a me interessa poco ma che, comunque, a un ragazzo che muove i primi passi nell’arte, infondono coraggio. Con il tempo, certe cose le collochiamo al posto giusto: diventano semplici soprammobili. Il giorno stesso in cui stavamo smantellando la mia mostra personale, mio padre mi mandò un messaggio dicendomi che Papa Benedetto aveva rinunciato al pontificato. A quel punto, capii di avere l’opportunità di poter intervenire su qualcosa che stava accadendo in quel preciso momento storico. Se il papa fosse morto, la mia opera sarebbe rimasta quel ritratto istituzionale, senza particolari tratti distintivi, di cui non andavo neanche troppo fiero. Invece, quell’evento mi ha fornito l’opportunità di rimettervi mano. La trasformazione è stata importante in termini di significato, per due motivi: innanzitutto, perché ho girato un video che ne raccontava il processo di realizzazione – la cosiddetta “spoliazione” – rendendola, quindi, interessante dal punto di vista narrativo e riconoscendo, pertanto, in maniera più o meno consapevole, che il gesto stesso poteva essere opera; il video è opera, e l’opera ha un valore perché la sua storia qui viene raccontata attraverso il video. Di conseguenza, ogni gesto che ha portato al compimento dell’opera è diventato valore. La seconda ragione è più personale, perché mi trovavo a fare i conti con il dover distruggere qualcosa che aveva vinto premi: quegli stessi premi che – come dicevo poco fa – stanno lì a prendere polvere sullo scaffale. Questo aspetto è stato, forse, il più importante: distruggere l’attaccamento a un valore, a un bene materiale che in realtà doveva fare il suo percorso lontano da me. Da quel momento è cambiato tutto, perché è diminuito drasticamente il mio attaccamento alle cose che realizzavo. Mi sono reso conto che dovevo smettere di avere paura di perdere qualcosa. In realtà non perdiamo nulla. Le cose, semplicemente, si trasformano.

Habemus Hominem (2009- 2016)

Il tuo periodo newyorkese è stato segnato da un’altra opera molto significativa: il “Figlio Velato”, ispirato al Cristo Velato del Sanmartino. Cosa ti ha attratto di questo capolavoro tardo-barocco?

Ho dei punti di riferimento assoluti che sono quelli in cui mi sono riconosciuto fin da piccolo. Di fronte a certe opere mi sono detto: “questo è un linguaggio che capisco, mi sento bene nel seguire questo percorso”. Ho quindi preferito ispirarmi a quei maestri che hanno lasciato dei valori così stratificati all’interno della nostra società da diventare riferimenti linguistici mondiali. Ci sono capolavori per cui siamo famosi in tutto il mondo: non ci conoscono certo per i chiodi appesi al muro o per le coccinelle con la bandiera della pace, ma per il Colosseo e per tutte quelle opere che sono entrate a far parte del vocabolario collettivo delle nostre emozioni; oggi usiamo quei valori come termini di paragone per muoverci nel mondo, per misurare cosa è bello e cosa è brutto, cosa va conservato, cosa possiamo mettere da parte, come comportarci. Io mi riconosco in certi parametri. Poi, non è un problema per me che ci sia un artista che si riconosca come tale, che piaccia anche a una comunità e che realizza la coccinella sul muro ma, semplicemente, la cosa non mi riguarda. Può anche darsi che quell’artista mi piaccia, che acquisti la sua opera, ma questo è un altro discorso.

Il tuo percorso artistico fonda le proprie radici nelle tecniche utilizzate dai maestri del Rinascimento ma, allo stesso tempo, utilizza largamente le moderne reti sociali per creare una connessione diretta con il pubblico. Quindi, una miscela tra passato e presente che si è rivelata vincente. Qual è la prossima tappa?

Non esistono né passato né presente né futuro, ma solo le cose che facciamo. Dove sta scritto che il marmo debba essere parte del passato solo perché utilizzato dagli artisti del passato? Perché non possiamo considerarlo un materiale contemporaneo? Per quale motivo non posso parlare quella lingua, se è la mia lingua? Eppure, se all’inaugurazione di questa mostra si sono presentati quattromila ragazzi in ordine, con la mascherina, con il green pass, che non vedevano l’ora di entrare e vedere la mia opera da vicino, evidentemente parlo un linguaggio che i giovani comprendono bene.

Come descriveresti il tuo rapporto con il pubblico? Ad esempio, ti dedichi regolarmente a workshop, masterclass e lezioni universitarie. Trovi che questa interazione diretta abbia degli effetti benefici sulla tua opera?

Io e il mio pubblico siamo una squadra. Seguo le persone che mi seguono: è uno scambio. Le persone scelgono di seguire quello che faccio perché fornisco loro dei contenuti che li riguardano. Non sempre riesco ad interagire direttamente ma vedo tutto quello che succede, leggo tutti i commenti che mi arrivano. Poi, magari non ho il tempo di rispondere, perché ormai si è messo in moto un meccanismo che è molto difficile da gestire, ma ho assolutamente sotto controllo la situazione e questo mi dona grande energia: i commenti che arrivano, i punti di vista, le critiche, sono preziosissimi. Sai quante persone mi muovono delle critiche, ma con amore, rispetto, passione? Quelle sono le cose che mi aiutano a maturare. Io non penso di sapere tutto, posso solo condividere ciò di cui ho fatto esperienza.

Nel 2019 sei stato il primo artista a inviare una scultura in marmo (The First Baby) sulla Stazione Spaziale Internazionale, in occasione della missione “Beyond” della European Space Agency. Qual era lo scopo dell’iniziativa?

In realtà quella per me è stata un’altra piccola prova del fatto che se vuoi davvero qualcosa, lo puoi ottenere. Parlo, ovviamente, dell’esperienza, non del risultato in termini di audience o di applausi. Se anche nessuno se ne fosse accorto, io avrei potuto dimostrare a me stesso di essere stato in grado di trasformare un’idea, un pensiero, in un fatto reale. Quanto fa crescere una cosa del genere? Cerco di circondarmi solo di persone che mi incoraggino, che partecipino positivamente alle cose. La negatività non mi riguarda. Tanto esiste a prescindere. La vedo. L’unica cosa che mi interessa rispetto a quell’operazione è l’aver dimostrato a me stesso di poter riuscire nell’impresa. E di averlo fatto in maniera sana. Potrei approfondire, potrei raccontare ogni singola fase del progetto, soffermarmi sulle conoscenze, sul percorso, sulle difficoltà, ma questo non aggiungerebbe e non toglierebbe nulla all’esperienza. In fondo, tutta la nostra innovazione consiste nel fare qualcosa che prima non era stato fatto. Una volta fatte, le cose diventano normali, ma per arrivare a farle bisogna passare attraverso una trafila infinita di denigratori.

Una cosa che posso aggiungere, riguardo a The First Baby, è che non si tratta di un capolavoro, non è niente di incredibile. La cosa incredibile è dove è andato, il viaggio che ha fatto, con la persona che lo ha portato con sé, arrivando in un luogo – la stazione spaziale internazionale – che è una replica perfetta della Terra. Quello è il vero capolavoro: un capolavoro frutto del genio e dell’intelligenza collettiva, di persone che hanno dedicato la propria esistenza alla ricerca e che mettendo assieme i propri geni sono riusciti a creare questo miracolo, che oggi ci fa sognare, ci dona una prospettiva nuova. Quanto vale la mia opera rispetto a quello? Niente? Beh, forse un granello. Lo paragono a uno di quei piccoli granelli di sabbia che partecipa al lavoro di tutti gli altri granelli di sabbia per regalarci lo scenario bellissimo delle nostre spiagge.

Al momento ti trovi a Piazza del Popolo, a Roma, dove è esposta la tua “Pietà”. Oltre a mostrare una profonda conoscenza dell’anatomia, molte delle tue opere sembrano riallacciarsi al connubio tra arte e religione che da sempre accompagna la produzione artistica italiana. Quanto è importante, per te, l’elemento spirituale?

Sono sempre stato interessato all’anatomia. Si tratta di un linguaggio universale e comprensibile a tutti. Riguardo invece alla spiritualità, può sembrare che nelle mie opere ci sia una relazione con la religione, ma non è così. Non ho mai realizzato alcuna opera mosso da motivazioni religiose. Che poi io abbia utilizzato un linguaggio che è in linea con una parola del nostro vocabolario emozionale, che è già stata utilizzata o che qualcuno ha coniato, quello è un altro discorso, ma di fatto il mio lavoro non contiene alcun elemento religioso. Anche il luogo (in questo caso una chiesa) è stato scelto per la bellezza del posto in sé, perché la nostra tradizione cristiana ci ha circondato di magnificenza – grazie a grandi investitori e mecenati – e, secondo me, sono ancora le chiese a detenere il primato in quanto a bellezza. Mi piace esporre i miei lavori in questi ambienti sacri, ma la religiosità è un fatto personale. La mia Pietà la può vedere un musulmano, un cristiano, un laico, e ognuno di essi può rivederci se stesso. Ognuno vive l’arte liberamente, in base alle emozioni che prova, è questo il bello. C’è sicuramente spiritualità in quello che faccio, ma c’è mentre lo faccio. La mia opera non deve essere impregnata di spiritualità, altrimenti limiterei la sua capacità comunicativa soltanto a chi si occupa di spiritualità o a chi la capisce, e non vuole essere questo il messaggio. A me interessa, invece, che si possa arricchire della spiritualità degli altri e della religiosità degli altri, o dell’assenza di entrambe. Il semplice atto di lavorare a una certa opera costituisce per me un momento di meditazione, in cui divento un tutt’uno con quello che faccio, ma si tratta di qualcosa che rimane circoscritto a quel determinato momento.

C’è un progetto che non hai ancora realizzato ma al quale aspiri? Un sogno nel cassetto?

C’è sempre un nuovo sogno da realizzare. Vivo la mia vita in maniera progettuale: mi alzo al mattino con un proposito e questo mi dà una direzione. Un mio amico mi disse, una volta: “la persona è fortunata e felice quando si sveglia con un proposito”. Io, i miei propositi, me li costruisco di volta in volta. Mi pongo obiettivi sempre nuovi, che riguardano la mia crescita personale e il mio miglioramento. Per farlo mi metto in gioco in un ambito che conosco, parlo una lingua che capisco e amo condividere le mie cose e fare gruppo con chi si riconosce in quello che faccio. Non ho la pretesa di impormi. Faccio quello che devo fare, senza aspettative ma con la coscienza di chi vuole puntare in alto. Ogni cosa, poi, raggiunge la propria dimensione naturale in maniera indipendente.

In copertina: La Pietà

Immagini per gentile concessione dell’artista (www.jago.art)