GABRIELE D’ANNUNZIO – Edonista anche nelle scelte alimentari

Il mio interesse per il Vate, come Gabriele D’Annunzio si faceva chiamare, risale a circa due anni fa. Non sono stati né La pioggia nel pineto né il romanzo Il piacere, affrontati durante gli studi superiori, ad avermi fatto appassionare alla sua personalità – magnetica e a tratti enigmatica – ma una visita al Vittoriale, ultima dimora dannunziana, avvenuta con i miei amici durante l’estate del 2021.

La maestosità e l’eccesso dell’abitazione – dall’arredamento alle pratiche volte a soddisfare le esigenze dell’autore – mi hanno permesso di entrare effettivamente in contatto con un personaggio sui generis, portandomi a voler indagare come l’alimentazione si conciliasse con il suo stile di vita.

Non tutti sanno, infatti, quanto l’estetismo edonistico dell’autore trovasse riflesso nelle sue scelte alimentari.

Il suo è un grande amore per la bellezza, per ciò che crea piacere e per l’arte in tutte le sue forme. È proprio dall’arte che noi percepiamo la meraviglia, l’appagamento personale e quel senso di soddisfazione che ci rendono completi. Così come molte forme d’arte, anche il cibo ci permette di esperire sensazioni ed emozioni uniche, proprio come è accaduto nella vita di D’Annunzio, dove l’alimentazione ha avuto un ruolo chiave.

La bellezza e il piacere, principi su cui D’Annunzio fondò la sua intera esistenza e il proprio stile di vita, si riflettevano così anche nell'alimentazione e nella soddisfazione che derivava da un buon pasto. L’autore era solito legare al cibo il coinvolgimento emotivo e la seduzione, dato che per lui l’alimentazione aveva l’obiettivo di nutrire la mente.

Tra gli alimenti che più erano in grado di allietare il poeta, non poteva mancare la frittata, sua pietanza amata, che talvolta si dilettava a preparare. Tale creazione – a detta di D’Annunzio – era tanto voluttuosa da indurre in tentazione gli angeli: “Nel volgere gli occhi al cielo, scorsi nel bagliore del novilunio la tunica e l’ala di un angelo. Mi feci di gelo”.

La frutta, protagonista indiscussa della sua tavola, era così preziosa da essere richiesta anche durante i periodi all’estero: durante il suo soggiorno a Parigi, infatti, D’Annunzio reclamava frutta fresca proveniente dall’Italia, e fichi, uva e melagrana erano i suoi preferiti. Era proprio in quest’ultima che l’autore si identificava, sostenendo che, in seguito alla propria morte, i suoi discepoli lo avrebbero onorato sotto la specie del melograno, riconoscendo in questo le sue qualità.

Immancabili erano senz’altro i dolci, fonte di piacere e appagamento che, seguendo le sue indicazioni, dovevano essere disposti con arte e raffinatezza in piatti di cristallo guarniti d’argento, per il raggiungimento di un piacere visivo.

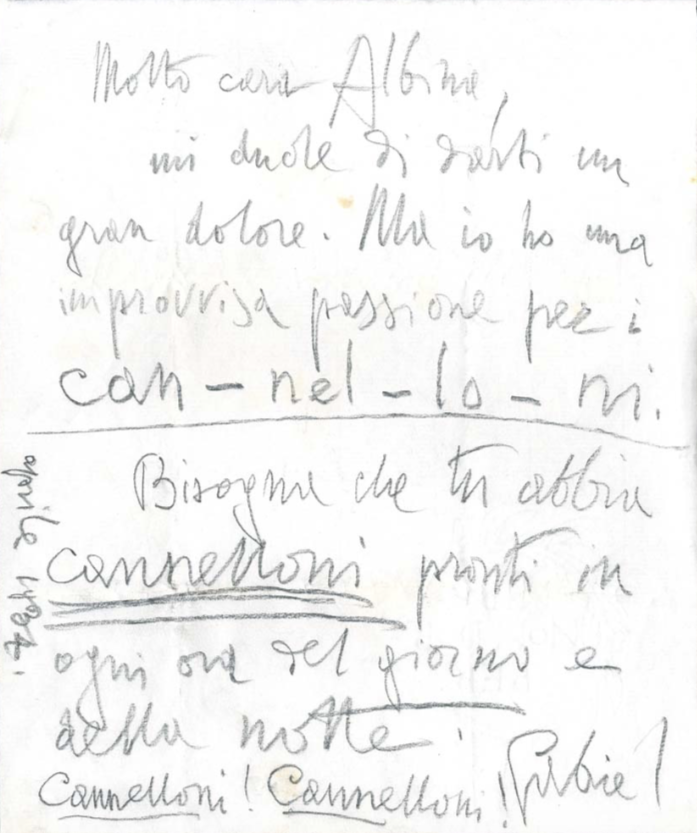

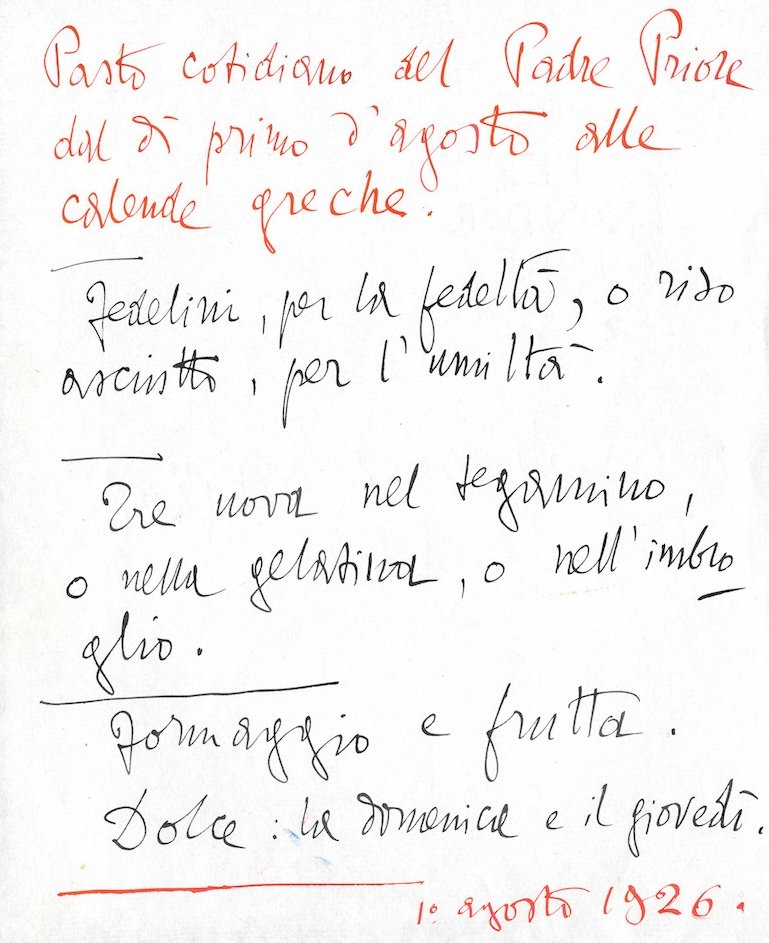

Artefice e custode di tutte le pietanze tanto amate da D’Annunzio era la cuoca Albina Lucarelli Becevello, meritevole, secondo l’autore, dell’epiteto di “Gran Maestra”. Conosciuta a Venezia nel 1916, Albina rimase insieme allo scrittore fino alla morte, sopraggiunta nel 1938.

Fu in seguito alla decisione del drammaturgo di vivere al Vittoriale a Gardone Riviera che il rapporto tra il Vate e la cuoca si tramutò in un legame madre-figlio. Se Albina era solita prendersi cura delle richieste alimentari di D’Annunzio, lo scrittore si premurava di permettere una vita agiata alla cuoca e al fratello, rimasto mutilato in battaglia.

Mia cara cara Albina,

il pasticcio di fegato è perfin migliore di quello famosissimo di Strasburgo. Per quanti onomastici tu sei stata accanto a me! Te ne ricordi? Ma questo d’oggi è il più triste di tutti. Di questi mille prendi la metà per te, e manda l’altra al nostro mutilato di Paese. Ti abbraccio.

Gabriele, 18.III.1933

Nonostante l’eccesso e l’estremo fossero attributi di cui d’Annunzio era costantemente alla ricerca anche nella mise en place, parlando di “tavola” questi non venivano apprezzati nell’atto del nutrimento. A dimostrarlo, la sala da pranzo del Vittoriale in cui l’autore accoglieva i propri ospiti, denominata “stanza della Cheli”, dove era presente una statua della sua tartaruga – Cheli - che aveva perso la vita a causa di un’indigestione di tuberose. Il monito, dunque, voleva essere quello di non eccedere nelle quantità, per evitare che il proprio destino incrociasse quello della tartaruga.

Per lo scrittore, infatti, dal cibo occorreva trarre coinvolgimento emotivo, bellezza e bontà. Altrimenti, si cedeva ai propri impulsi animali, pensando esclusivamente a riempire lo stomaco, e così diventava “più bestiale e umiliante riempire il triste sacco, che abbandonarsi all’orgia più sfrenata”.

Credo quindi che – potendo – avrei trovato molto appagamento se mi fossi recato a casa di Gabriele d’Annunzio per gustare la bontà e la bellezza della cucina di Albina e di tutto ciò che la circondava, ma non sarei stato visto di buon occhio se avessi ecceduto nelle quantità, attribuendo al cibo il valore di nutrimento e non di opera d’arte.

Per D’Annunzio, una pietanza preparata e servita con cura era frutto di emozioni e sensazioni uniche: le stesse che possiamo trarre anche noi dal cibo, da un buon libro, da un’opera artistica o dal nostro brano musicale preferito.

In copertina:

Carducci e D’Annunzio © Nasica (1901)